2020年上場企業「早期・希望退職」、募集人数最多は日立金属の1030人

東京商工リサーチは12月9日、2020年上場企業「早期・希望退職」募集状況を公開した。2020年12月7日までに上場企業の早期・希望退職者募集が90社に達し、募集社数は、リーマン・ショック直後の2009年(191社)に次ぐ高水準に押し上がったという。

募集人数は、判明分で1万7,697人に達しており、2012年通年(1万7,705人)とほぼ並び、募集社数と同様、通年では2009年に次ぐ水準となることが確実になった。募集企業の業績は、直近の本決算での赤字が50社(構成比55.5%)に上っているという。

早期・希望退職者募集を開示した90社を業種別でみると、アパレル・繊維製品が17社(構成比18.8%)で最も多く、2割弱を占めた。これに、米中貿易摩擦と新型コロナの影響が大きい自動車関連が11社(同12.2%)、市況の悪化や拠点の集約を背景とした電気機器10社(同11.1%)、居酒屋チェーンの運営会社を中心に、感染防止で外出自粛の影響が長引く外食が7社(同7.7%)と続いている。

募集人数は、最多が日立金属の1030人(21/3期、22/3期)だった。これに、レオパレス21の1000人、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス900人、ファミリーマート800人(応募1025人)、半導体子会社で2年連続の実施となった東芝(770人)、複数の子会社で募集を行うシチズン時計(750人)が順に続いている。このほか、11月以降もセガサミーホールディングス(650人)、三菱自動車工業(550人)など、500人以上の募集が頻発した。2021年に募集を開始する上場企業も既に9社が判明しており、募集人数は判明分で1950人に上る。業種は、自動車関連が3社で最多で、サービス業が2社と続く。サービス業は、近畿日本ツーリスト各社の親会社であるKNT-CTホールディングス、藤田観光のいずれも観光関連となっている。

日立金属報道受け、雇用への配慮要請 知事と安来市長 /島根

日立製作所が上場子会社の日立金属の株式売却を検討しているとの報道を受け、丸山達也知事と工場が立地する安来市の田中武夫市長は8日、日立側とウェブで面会し、地元に不安が広がっている現状を伝え、雇用への配慮などを要請した。

日立製作所の中畑英信専務らが出席。

日立グループの創業企業の日立金属をなぜ売却?~日立製作所と日立金属のルーツをたどる(1)

各メディアは一斉に、日立製作所が日立金属の入札手続きに入ったと報じた。アポロ・グローバル・マネジメント、カーライル・グループ、コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)、ベイン・キャビタルなど複数の米大手投資ファンドが応札を検討している。

日立製作所は、日立金属の約53%の株式をもつ。一次入札で売却先を絞った後、二次入札に進む見通しだ。日立金属の時価総額は6,000億円で、企業連合による買収の可能性もある。

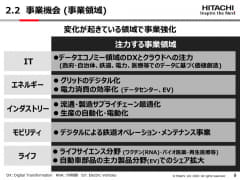

日立製作所はloT(モノのインターネット)技術を活用したデジタル技術との関連性を重視して、事業の選択と集中を進めている。日立金属が強みをもつ自動車や航空機向けの特殊鋼などは、その相乗効果が薄いと判断したのだ。

日立金属は、防衛装備関連の部材も手がける。電気自動車(EV)モーターの基幹部品になるネオジム磁石の世界的な大手だ。その分野で数百件もの特許を押さえており、経済産業省は、この重要技術の海外流出を懸念。官民ファンドの産業革新投資機構(JIC)や国内商社が一部出資し、こうした懸念に配慮する案も出ているという。

日立製作所には2009年時点で22社の上場子会社があったが、リーマン・ショック後の09年3月期に7,873億円の巨額最終赤字を計上。存続の岐路に立たされたことを契機に、上場子会社との関係の見直しを進めてきた。中期経営計画が終了する21年度末までに上場子会社を本体に取り込むか、売却するかという方針を掲げた。

今年4月には日立グループの「御三家」の一角だった日立化成(株)を昭和電工(株)に売却。一方、検査機器などを手がける(株)日立ハイテクは、5月に完全子会社化として取り込んだ。残る上場子会社は日立建機(株)と日立金属の2社のみとなった。日立建機は日立ブランドを残すものの、連結決算から切り離すことを決定した。

日立金属の売却が決まれば、日立製作所が10年にわたって取り組んできた上場子会社見直しの総仕上げになる。

創業企業の日立金属を売却する衝撃

日立グループの創業企業である日立金属の売却に「日立はここまでやるのか」と多くの人々は驚愕した。ここで、主な企業の創業について綴ってみる。

世界一の自動車メーカーとなったトヨタ自動車(株)の歴史は、豊田佐吉氏から始まる。佐吉氏は小さいころから発明好きで、外国には自動で動く機械があると聞けば、「自分でつくる」と豪語したことから、「だぼらの佐吉」と呼ばれ、変人扱いされた。ところが、「だぼら」どころか、佐吉氏は日本初の自動織機をつくった。佐吉氏が29歳の時だった。

「発明王」と賞賛された佐吉氏が、発明の究極の目標としていたG型自動織機を完成させたのは1924(大正13)年。超高速・全自動で布を織ることができる、世界初の自動織機である。その後、(株)豊田自動織機製作所が誕生した。これが、現在の(株)豊田自動織機である。しかしトヨタは、自動車と関係ない豊田自動織機を売却するだろうか。それは、間違えなくありえない。

三井グループの祖は、伊勢商人の三井高利氏。江戸初期の1673年に江戸で越後屋の屋号の呉服店を開業し、薄利多売の新商法「現銀掛値なし」は大いに成功した。百貨店・(株)三越伊勢丹のルーツである。三井グループは、三越伊勢丹を切り離すだろうか。これまた「ノー」だ。

日立製作所が日立金属を売却するのは、トヨタが豊田自動織機を、三井グループが三越伊勢丹を売却するようなもので、理解を絶するものがあるだろう。

しかし、日立グループの形成をたどると、日立製作所と日立金属の発祥は、まったく別のものであり、驚くに当たらない。日立製作所にとって、日立金属は創業企業でも何でもないことが、日立製作所が簡単に日立金属を切り離す理由だ。

日立、日立金属売却で選択と集中が完結…経営トップが変わっても「ブレない経営」の神髄

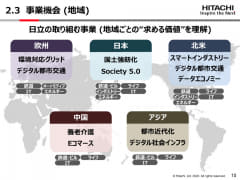

日立製作所が、主要子会社である日立建機の株式売却検討に加え、日立金属の売却手続きに入った。それらの実現は、日立がソフトウェア開発や社会インフラ関連(交通、エネルギー、産業活動、都市空間を支えるインフラ)事業への“選択と集中”を目指して進めた事業ポートフォリオ再編の完結を意味する。

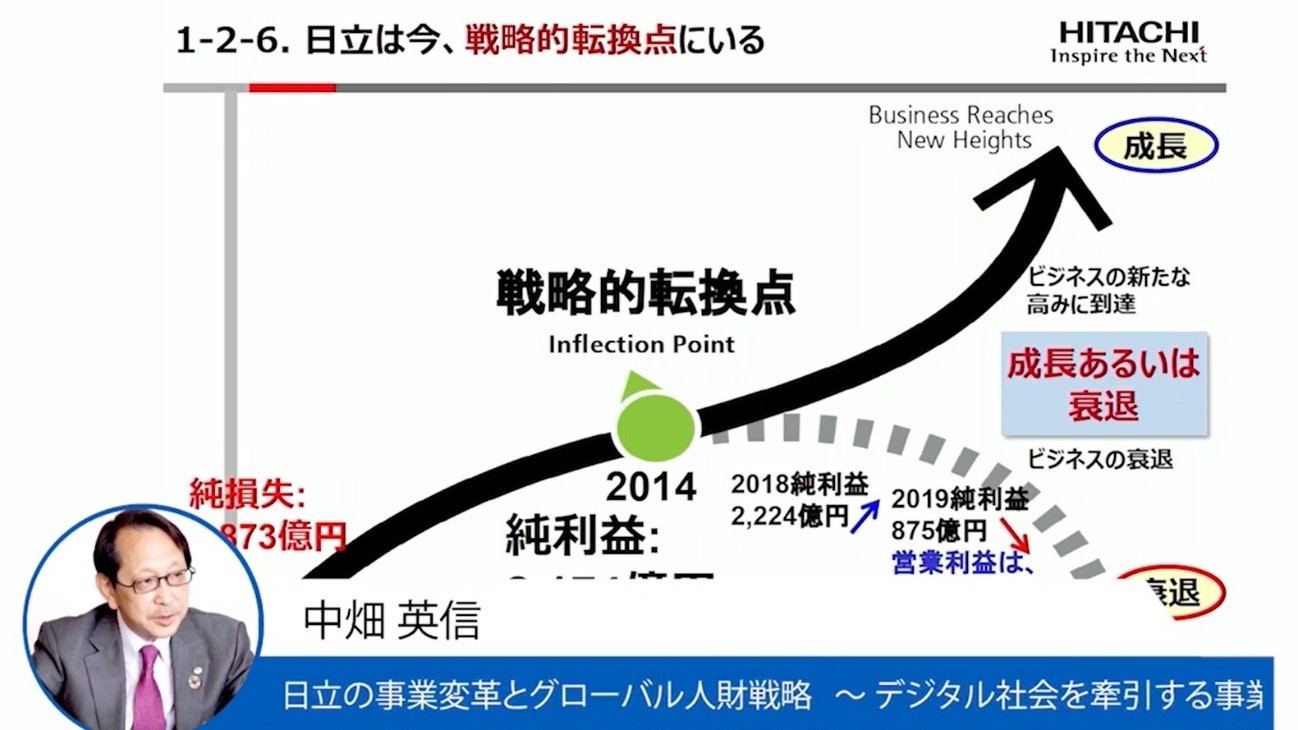

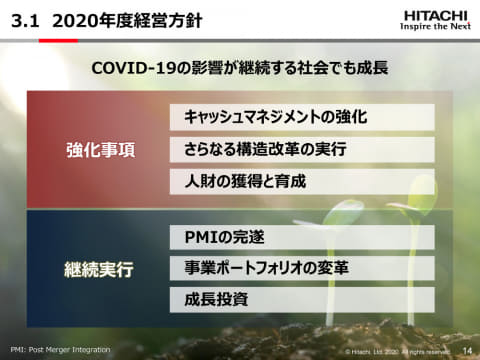

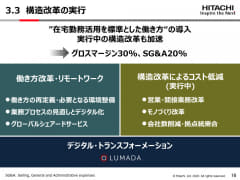

日立の選択と集中を支えたのは、経営トップの危機感と明確な事業戦略の策定だ。リーマンショック後、当時の日立トップだった川村隆氏はデータ利用の重要性と社会インフラ分野での成長の可能性をいち早く見抜き、事業ポートフォリオ再編に着手した。それは中西宏明氏に引き継がれ、加速化された。現社長の東原敏昭氏は子会社売却などを進め、成長期待が高い事業の強化に取り組んだ。そうした取り組みにはさまざまな意見があるが、選択と集中の有言実行は称賛に値する。

世界経済の現在の状況を踏まえると、ソフトウェアと社会インフラの一体開発を重視する日立の事業戦略には相応の説得力がある。今後、日立が次世代の通信規格などを念頭に置いたソフトウェア開発や社会インフラシステムの創出力を高め、成長を実現する展開を期待したい。

完成形に近づく日立の事業ポートフォリオ再編

リーマンショック後、日立は総合電機メーカーからの脱却を目指し、ひたむきに事業の選択と集中を進めた。その根底には、日立を一から作り直さなければ長期の存続は難しいという経営トップの強烈な危機感があった。

重要なポイントは、経営トップが変わっても、目線がぶれなかったことだ。その背景には、中長期的な世界経済の変化や技術の方向性を把握し、どういった分野の成長期待が高まるかを理解するトップの力があった。そうした力を持つ人物が経営の指揮にあたることは、事業ポートフォリオを再編し、組織を構成する人々の意識を変えるために欠かせない。

日立が取り組んだ選択と集中は、日本企業にとって参考になる点が多い。どれだけ大きな企業であっても、トップの意識次第で大きく変わることができる。かつて、日立に就職することは、多くの人にとって安定・安心した人生を送ることを意味したといっても過言ではないだろう。

リーマンショック後、日立はそうした経営風土を根本から改めようとした。2009年3月期決算において日立は7873億円の最終赤字に陥った。そのタイミングで、同社は子会社のトップを務めていた川村氏を呼び戻し、経営の意思決定を委ねた。川村氏は、今後の世界経済の変化の中で日立が成長するには、従来のような重電や家電ではなく、情報通信技術の高度化への対応が欠かせないと判断した。

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2020/12/post_193892.html

Copyright © Business Journal All Rights Reserved.同氏は、IT技術によってさまざまな機器やインフラが相互に接続し、データの重要性が増す社会の到来を念頭に、上場子会社の完全子会社化など経営改革に着手し始めた。その取り組みは中西氏に引き継がれた。日立はハードディスク駆動装置(HDD)を米ウエスタンデジタル社に売却し、テレビの生産終了、三菱重工との火力発電事業の統合等を進めた。それは、退路を断った改革というにふさわしい。

その上で、現トップである東原氏は、日立化成などの上場子会社を売却し、得られた経営資源を、AI(人工知能)を用いたITプラットフォーム構築と社会インフラ事業の強化に再配分した。日立金属と日立建機の売却の実現は、川村、中西両氏から東原氏に引き継がれた事業再編が完結の時を迎えたことを意味する。

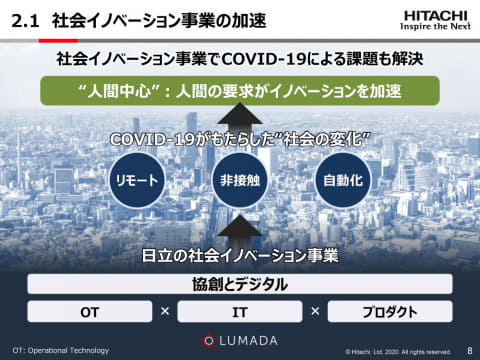

社会インフラとソフトウェアを一体開発

現在、日立が実行している事業戦略は、社会インフラとソフトウェアの一体開発・提供だ。日立は既存のモノ(家電や重電関連の製品)の生産から、データの分析や活用を支えるソフトウェアの開発力を強化し、より良い社会を支えるインフラ創出を目指している。各国政府にとってインフラの運営は長期的な取り組みだ。また、新しいインフラ技術の実用化は、よりより経済と社会の実現に不可欠だ。世界経済の変化が加速化する環境下にあって、日立が長期的な需要が見込める分野に注目している点は大きい。

日立の取り組みを見ていると、同社はデータとして人の動線を捉え、需要創出につなげようとしている。新型コロナウイルスの感染拡大によって明らかになったように、人の動線が絞られると需要は低迷する。反対にいえば、データを分析し人の移動の傾向などを把握できれば、より効率的な事業の運営や需要創出の可能性は高まる。

日立の鉄道事業を例に考えてみよう。従来の製造業の発想では、旅客や貨物を輸送する手段としての鉄道車両の生産が目指された。しかし、リーマンショック後の日立は、車両の設計・開発・生産に加えて、信号システムなどの鉄道の運行管理、駅の運営などを支えるソフトウェアを一体化して提供する体制の整備に取り組んだ。言い換えれば、同社は車両単品ではなく、その運行システムや関連する不動産の管理などを支える“社会インフラシステム”の開発を重視している。日立が米国で列車制御システムを受注したのは、システムとインフラの一体開発力向上の成果といえる。

ソフトウェアと社会インフラの一体提供は、2つの点において重要だ。まず、世界経済全体で、設計・開発と生産の分離が加速化している。デジタル家電分野ではユニット組み立て型による生産が世界に浸透し、新興国企業の台頭が顕著だ。そうした変化への対応として、日立が人工知能を用いたプラットフォームを開発し、データ分析による事業機会の獲得やソフトウェア面での開発力の強化を重視していることは、世界経済のデジタル化への対応策として有効だ。

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2020/12/post_193892_2.html

Copyright © Business Journal All Rights Reserved.次に、世界的にインフラ整備需要が高まっている。特に、新型コロナウイルスの発生を境に、景気対策としてのインフラ投資が世界全体で重視されている。それに加えて、環境に配慮した物流システム構築の点でも鉄道輸送の重要性が増している。

日立に期待する“しなやかな組織体制”の確立

日立がソフトウェアと社会インフラの一体開発力を強化するために、事業ポートフォリオ再編が完結することは大きい。それによって、同社は成長期待の高まる分野により注力できるだろう。

日立がより多くの新しい取り組みを進めるために求められるのは、変化に能動的に対応できる組織を整えることだ。それは、ある意味では、しなやかな組織を確立することと言い換えられる。

今後、世界経済の環境の変化はさらに勢いづくだろう。中長期的な視点で今後の展開を考えると、世界経済全体でIT関連投資は増大するだろう。それに伴って、世界経済の変化のスピードは一段と加速するはずだ。

具体的には、自動車分野では中期的にはCASEへの取り組みが進み、バッテリーを搭載してネットワーク空間に接続し、自律的に走行する自動車の利用が進む。長期的に考えると、自動車は都市空間の一部に組み込まれ、移動するビジネスなどの空間としての機能を発揮する可能性がある。そうなると、自動車の所有形態が個人から法人所有にシフトしていくことも考えられる。

また、コロナショックで明らかになったように、EC(電子商取引)の普及も加速化し、物流の重要性は一段と増すだろう。世界経済のDXが進むことによって、世界全体でデジタル技術を取り入れたインフラ整備の重要性も高まる。また、今後は環境対策への各国の取り組みも強化される。再生可能エネルギーを用いた持続可能な経済活動の実現のために、インフラ関連技術の革新も進むだろう。

このように考えると、日立にとっての成長機会は増大する可能性が高い。それを収益に結び付けるために経営者は、これまでの経営風土になじんだ人々のマインドに、常に学習し、新しい発想の実現を目指すことが成長に不可欠だという意識を定着させなければならない。そのために、日立がテレワークや“脱ハンコ”に取り組んでいるのは重要だ。

その上で、日立がソフトウェア面の強化に取り組み、新しい技術の企画・設計・開発、さらには実現を目指す展開を期待したい。新しい技術が、人々の生き方を変え、新しい動線を生み出す。そうした意味での新しい製造業を目指すために、日立にとって、人々がどん欲かつひたむきに、新しい発想の実現をめざす組織カルチャーを醸成することの重要性が高まっている。

(文=真壁昭夫/法政大学大学院教授)

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2020/12/post_193892_3.html

Copyright © Business Journal All Rights Reserved.

拠点と雇用維持要望 知事、日立金属従業員削減で /鳥取

日立製作所の上場子会社の日立金属が国内を中心に約3200人の従業員を削減すると発表したことを受け、平井伸治知事は25日、同社の西山光秋会長とウェブで面会し、県内拠点の維持や雇用の継続などを要望した。

日立金属グループ人員削減 知事が雇用維持を要請

日立金属グループが打ち出した約3200人の人員削減を含む構造改革計画を受け、鳥取県の平井伸治知事は25日、日立金属会長兼社長の西山光秋氏らとオンライン方式で面談した。鳥取県内からの勤務者も多い同社安来工場や県内拠点の雇用への影響が懸念されるとして、日立フェライト電子(鳥取市)の操業継続、県内の雇用維持、取引先企業への影響を最小限に抑えることなどを求めた。

日立金属売却に向け入札手続き 来月以降に本格化

日立製作所が、上場子会社の日立金属売却に向け入札手続きを進めていることが分かった。複数の投資ファンドが関心を示しているもようだ。日立金属で発覚した品質不正の調査報告を12月に予定しており、その結果を受けて手続きを本格化させる見通しだ。日立はITを駆使した独自のシステム基盤を軸としたデジタル事業に近年注力している。日立金属は、金属材料や機能部材を事業の柱に据える売上高1兆円規模の日立グループの主要企業だが、ITとの十分な相乗効果は見込めないと判断したとみられる。

日立は買い手となる企業を募る入札を複数回実施し、売却先を決める方向だ。新型コロナウイルス感染症の影響で業績は低迷しているが、売却額は最大で数千億円規模になる可能性もある。

品質不正は自動車などに使われる特殊鋼や磁石材料の検査データの書き換えなどが国内外の複数拠点で確認された。4月に社外の弁護士による特別調査委員会を設置し、調査を進めている。

日立は中期経営計画が終了する2021年度末までに、日立金属のほか、上場子会社の日立建機を本体に取り込むか売却するか判断する方針を掲げていた。

日立金属の売却、アポロ・カーライル・ベインなど応札へ=関係筋

日立製作所<6501.T>による上場子会社の日立金属<5486.T>の売却に向けた入札に、米ファンドのアポロ・グローバル・マネジメント<APO.N>、カーライル・グループ<CG.O>、KKR<KKR.N>、ベインキャピタルが応札を検討している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。1次入札は今月末が締め切りの予定という。

日立は保有する日立金属株約53%をすべて売却する予定で、他の日立金属株主も保有株を手放し、同社は上場廃止となる見込み。

フィナンシャルアドバイザーには日立がゴールドマン・サックス<GS.N>を、日立金属はバンク・オブ・アメリカ<BAC.N>を起用している。[nL4N2GQ1R4]

ロイターの取材に対し、日立、カーライル、ベインキャピタル、KKRはコメントを控えた。アポロのコメントは得られていない。

(藤田淳子 日本語記事作成:田中志保)

日立製作所、日立金属を売却へ 米ファンドが応札検討

日立金属、コスト改革徹底が握る再編の行方

日立金属が新たな中期経営計画を発表した。親会社の日立製作所が進めるグループ再編の総仕上げとして、日立金は遠からず売却対象になるとの見方が市場では根強い。仮に再編がなされる場合、日立金が良い買い手に巡り合えるのかは、コスト抑制を柱に収益回復を目指す中計の成否にかかっている。

丸山知事と田中安来市長 日立金属本社会長と面会

島根県安来市に主力工場がある日立金属が3千人規模の人員削減を発表したことを受け、丸山達也島根県知事と田中武夫安来市長が12日、東京都内で同社の西山光秋会長兼社長と面会し、地元経済や雇用への影響に配慮して判断するよう要望した。西山会長は安来工場が削減対象になるかどうかは明言を避け「最大限配慮して取り組んでいく」と答えたという。

面会は非公開。取材に応じた丸山知事によると、西山会長は「今回の経営改革は、中長期的に地域経済に貢献していくために苦渋の決断だ」と理解を求めたという。

【詳しくは本紙紙面をご覧ください】

日立金属の人員削減受け工場などある島根県知事ら国の支援要望

大手金属メーカーの日立金属が人員削減を行う方針を明らかにしたことを受けて、子会社や工場がある島根県の丸山知事らが経済産業省を訪れ、県内の工場などが対象となれば地域経済などへの影響が懸念されるとして、国の支援を要望しました。

日立金属は、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化しているとして、グループ全体で国内外のおよそ3200人を削減するとしていて、国内では1000人程度の希望退職を募集する方針です。

この中で丸山知事は、県内では日立金属の子会社や工場で3000人以上が働いており、人員削減の対象となった場合には地域経済などへの影響が懸念されるとして、県や市の取り組みに対する国の支援を要望しました。

これに対し長坂副大臣は「安来工場は、金属産業において国内の主要拠点の1つだと認識しており、どのような貢献ができるか検討していきたい」と応えていました。

揺らぐ日立金属 どうなる安来工場

M&A(合併・買収)を活用した中小企業の事業承継を加速させようと、山陰両県の6信用金庫が連携を強化している。今夏に事業承継支援に関する協定「山陰しんきん事業承継パートナーシップ」を結んだ。マッチング支援はこれからだが、独自の対策に乗り出す動きが出始めた。年間シリーズ企画「つむぐ未来~事業承継~」の8回目は、先駆的な取り組みによる支援の現場を追った。(11月3日号)

大リストラ時代がやって来た! 日立金属、コカ・コーラ、ファミリーマート、リクシル... 上場企業の早期退職募集が2倍以上に急増

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ついに「大リストラの時代」がやって来た。上場企業の早期・希望退職者募集が2019年の2倍以上に急増していることがわかった。東京商工リサーチが2020年10月30日にリポートを発表した。

10月29日までに上場企業の早期・希望退職者募集が72社に達した。昨年通年(35件)の2倍超で、年間で募集企業が70社を超えたのは2010年(85社)以来10年ぶり。しかも、昨年までは黒字企業が堅調な業績を背景に、体力があるうちに構造改革を図る「黒字リストラ」が多かったが、今年は追い詰められた挙句の「赤字リストラ」が目立つ。

希望退職を奨められたら、どうする?(写真はイメージ)

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ついに「大リストラの時代」がやって来た。上場企業の早期・希望退職者募集が2019年の2倍以上に急増していることがわかった。東京商工リサーチが2020年10月30日にリポートを発表した。

10月29日までに上場企業の早期・希望退職者募集が72社に達した。昨年通年(35件)の2倍超で、年間で募集企業が70社を超えたのは2010年(85社)以来10年ぶり。しかも、昨年までは黒字企業が堅調な業績を背景に、体力があるうちに構造改革を図る「黒字リストラ」が多かったが、今年は追い詰められた挙句の「赤字リストラ」が目立つ。

人員削減 一部は20~30代の若手も対象に

今回のリポートには、10月末に巨額赤字決算を発表した航空大手2社のANAホールディングス(全日本空輸)とJAL(日本航空)の大幅人員削減計画は、概要が未定のため含まれていない。 また、このリポートとは別に11月2日、レナウンが民事再生を断念。コロナ禍後初の上場企業の倒産となると主要メディアが報道したほか、住宅設備大手のLIXIL(リクシル)グループが10月30日、子会社のLIXILで1200人の希望退職者を募集すると発表した。

リポートによると、上場企業の早期・希望退職者の合計は、判明分だけで1万4095人を数え、2019年通年(1万1351人)をすでに上回っている。72社を業種別にみると、アパレル・繊維製品がレナウン、オンワード、ワコール、アツギなど13社で最も多かった。

次いで、米中貿易摩擦と新型コロナウイルスの影響が大きかった電気機器が東芝、桂川電機、佐鳥電機、シライ電子工業など10社、自動車や船舶などの輸送用機器が曙ブレーキ工業、ユニバンス、芝浦機器など7社と続く。

外食と小売りも、ロイヤルホールディングス、ペッパーフードサービス、海帆、ファミリーマート、三越伊勢丹などそれぞれ6社ずつあった。特に外食は6月以降、急速に希望退職を開示する企業が増え、4か月間で6社が募集を行った。

外出や会合の自粛と長引く営業時間の短縮、さらに、テナント料や人件費などの負担も大きく、先の見えない業界の停滞感を反映した。

募集人数で最も多かったのが、日立金属の1030人。次いで、レオパレス21の1000人、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスの900人、ファミリーマートの800人、そして複数の子会社で募集を行うシチズン時計の750人などの順だ。2019年通年で1000人以上の大型募集は4社だったが、今年は10月30日までに2社にとどまる。

業績別でみると、72社のうち54社(75.0%)が赤字を計上。赤字決算から人員削減に踏み切った実態が見てとれる。19年通年では半分以上が黒字企業だった。堅調な業績を背景に、年齢構成の是正や新規事業への経営資源の集中による先行型の「黒字リストラ」は一気にフェードアウトした格好となった。

近年は、社員の年齢構成の是正を目的に、45歳、50歳以上など対象年齢を定めた募集が注目された。しかし、今年は対象年齢や社歴に関係なく、広く応募者を募る傾向が目立っている。一部の企業では、一刻も早い人件費の削減を迫られて、対象年齢を30代や20代まで下げているところもあるほどだ。

今回のリポートには、10月末に巨額赤字決算を発表した航空大手2社のANAホールディングス(全日本空輸)とJAL(日本航空)の大幅人員削減計画は、概要が未定のため含まれていない。 また、このリポートとは別に11月2日、レナウンが民事再生を断念。コロナ禍後初の上場企業の倒産となると主要メディアが報道したほか、住宅設備大手のLIXIL(リクシル)グループが10月30日、子会社のLIXILで1200人の希望退職者を募集すると発表した。

リポートによると、上場企業の早期・希望退職者の合計は、判明分だけで1万4095人を数え、2019年通年(1万1351人)をすでに上回っている。72社を業種別にみると、アパレル・繊維製品がレナウン、オンワード、ワコール、アツギなど13社で最も多かった。

次いで、米中貿易摩擦と新型コロナウイルスの影響が大きかった電気機器が東芝、桂川電機、佐鳥電機、シライ電子工業など10社、自動車や船舶などの輸送用機器が曙ブレーキ工業、ユニバンス、芝浦機器など7社と続く。

外食と小売りも、ロイヤルホールディングス、ペッパーフードサービス、海帆、ファミリーマート、三越伊勢丹などそれぞれ6社ずつあった。特に外食は6月以降、急速に希望退職を開示する企業が増え、4か月間で6社が募集を行った。

外出や会合の自粛と長引く営業時間の短縮、さらに、テナント料や人件費などの負担も大きく、先の見えない業界の停滞感を反映した。

募集人数で最も多かったのが、日立金属の1030人。次いで、レオパレス21の1000人、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスの900人、ファミリーマートの800人、そして複数の子会社で募集を行うシチズン時計の750人などの順だ。2019年通年で1000人以上の大型募集は4社だったが、今年は10月30日までに2社にとどまる。

業績別でみると、72社のうち54社(75.0%)が赤字を計上。赤字決算から人員削減に踏み切った実態が見てとれる。19年通年では半分以上が黒字企業だった。堅調な業績を背景に、年齢構成の是正や新規事業への経営資源の集中による先行型の「黒字リストラ」は一気にフェードアウトした格好となった。

近年は、社員の年齢構成の是正を目的に、45歳、50歳以上など対象年齢を定めた募集が注目された。しかし、今年は対象年齢や社歴に関係なく、広く応募者を募る傾向が目立っている。一部の企業では、一刻も早い人件費の削減を迫られて、対象年齢を30代や20代まで下げているところもあるほどだ。

「金属」「建機」の株式売却へ、“巨艦・日立”解体も多難な道のり

新常態時代を勝ち抜く 社会変革軸に選択と集中

日立製作所は創業110周年の節目にグループ再編の最終局面に入った。残る上場子会社の日立金属と日立建機の株式売却を準備し、2006年時点で上場子会社が22社もあった“巨艦”の解体作業を進める。米中覇権争いや新型コロナウイルス流行がもたらすニューノーマル(新常態)時代を勝ち抜くため、社会イノベーション事業を軸に選択と集中を断行。日立は今、創業以来の歴史的転換点に立つ。(編集委員・鈴木岳志、同・山中久仁昭、同・嶋田歩)

汎用品・低収益事業を整理 IoT基盤と親和性評価

日立製作所の東原敏昭社長はグループ再編について「上場子会社のトップと世界で事業を伸ばしていくためにどうすれば良いかを議論している」と常々語っていた。09年に会長兼社長に就いた川村隆氏から始まった一連の構造改革は中西宏明会長を経て総仕上げの段階に至る。28日の決算会見に出席した河村芳彦執行役専務は上場子会社の扱いについて「21年度までの現中期経営計画期間中に方向性、あるいは最終形まできちんとした対応をしたい。予断を持たずにあらゆる選択肢を検討している」と言葉少なだったが、2社の株式売却は既定路線とみられる。

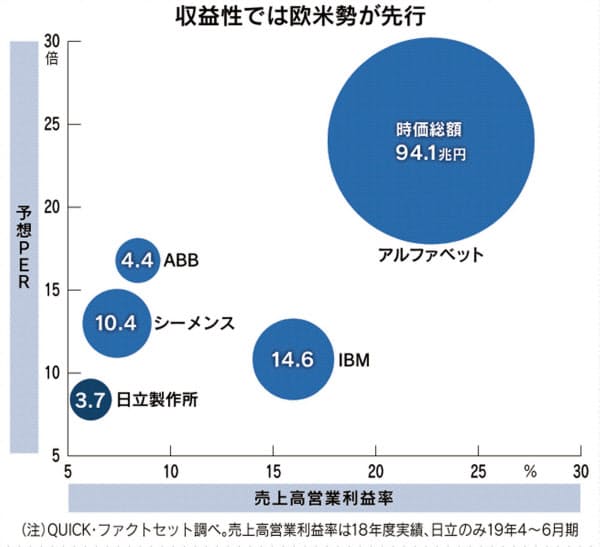

「12年以降、事業の入れ替えを徹底的に行った。コモディティー(汎用品)化する事業や低収益の事業はやめてきた」(東原社長)と選択と集中を加速した。コモディティー化と低収益のキーワードは日立金属と日立建機の両方に当てはまる。21年度までの現中計で掲げた営業利益率10%超の目標の足を引っ張る事業には厳しく臨まざるを得ない。それがたとえ“御三家”であってもだ。

また、日立製作所の社会イノベーション事業を支えるIoT(モノのインターネット)共通基盤「ルマーダ」との親和性も評価基準の一つだ。完全子会社化した旧日立ハイテクノロジーズ(現日立ハイテク)は、独自の計測・分析技術がルマーダ強化に必要だと判断された。ただ、ルマーダ強化の観点で言えば、日立建機も遠隔監視や自動運転技術などで有望に見える。同社について一定の株式を保有し続ける見込み。

上場子会社の問題はけりがつきそうだが、新たな課題も浮上する。日立製作所は自動車部品子会社の日立オートモティブシステムズとホンダ系サプライヤー3社を21年2月までに経営統合させる。統合新会社へ過半出資する予定の日立製作所は世界のメガサプライヤーとの競争に加えて、新型コロナ感染拡大により冷え込む自動車市場の難局を乗り越えなければならない。

日立製作所も最終的に車部品統合会社を売却する方針とみられるが、まずは構造改革で買い手にとって魅力的な会社へ生まれ変わらせる必要がある。かつての巨艦は一難去ってまた一難だ。

日立金属 収益基盤の立て直しが最重要

コロナ禍による業績悪化と、検査不正からの信頼回復の途上にある日立金属。27日に“再設定”した中期経営計画は、23年3月期に売上高8700億円(20年3月期は8814億円)、日立グループ固有の指標である調整後営業利益で700億円(同144億円)と果敢な目標を掲げた。

その前提には、早期退職1030人を含む国内外計3230人の削減や遊休資産売却、不採算事業の撤退、拠点統廃合など改革の断行がある。西山光秋会長兼社長は「コロナ収束後も受注環境の改善には時間がかかる。収益基盤の立て直しなどが最重要」と訴えた。13年に日立電線を吸収合併し、業容は特殊鋼から素形材、磁性材料、電線材料まで広がった。100年を超す歴史を持つ高級特殊鋼「ヤスキハガネ」や、医療機器用の多心極細同軸ケーブルなど独創製品が少なくない。ただ、業績は自動車、航空機、産業機械など主要顧客の生産に左右されがちだ。

西山氏が4月、日立製作所の執行役専務から転じたことで「売却は既定路線」(関係者)との指摘がある。会長就任後、磁石製品などの検査不正が公表された。外部識者でなる特別調査委員会は12月に最終報告書をまとめる予定。中計では「持続可能な社会を支える高機能材料会社」を目指すとするが、持続可能な事業体への改革こそが企業価値の向上そのものと言える。

日立建機 バリューチェーン事業を深化

日立建機は、新型コロナ感染拡大による市況悪化を受けて建設機械の新車販売が落ち込んでいる。20年4―9月期連結決算は、売上高が前年同期比24.9%減の3609億円、当期利益が同99.2%減の2億円。

中国の売上高は同2%減と微減だったが、北米が同48%減、欧州が同39%減、アジアが同48%減と低迷。油圧ショベルの世界需要は5月予想より持ち直すものの、単価の高い鉱山機械の需要減が足を引っ張る。

こうした中、日立建機は工場再編など構造改革の推進、中古やレンタルなど新車販売以外のバリューチェーン事業の深化、IoT化推進などで難局を乗り切ろうとしている。

構造改革ではミニショベルのオランダ工場を21年末に閉鎖予定で、国内工場も再編・効率化を進める。IoTでは建機の自律運転や機能拡張を簡単に行えるシステムプラットフォーム「ZCORE」を8月に開発。今後、油圧ショベルや鉱山ダンプなどに展開する。

日立製作所による株売却について平野耕太郎社長は「建機事業をより強くすることと、業績を上げることが第一だ」と語り、業績向上策の推進に力を注ぐ。

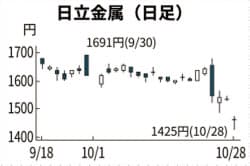

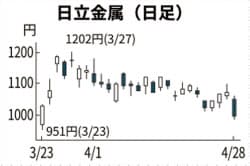

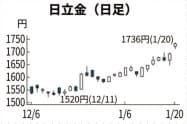

日立金、一時7%安 下方修正を嫌気

28日の東京株式市場で日立金属株が4日続落した。一時、前日比107円(7%)安の1425円と2カ月半ぶり安値を付けた。前日の取引終了後に業績予想の下方修正を発表。事前の市場想定よりも業績不振が顕著だったことから幅広い投資家から売りが出た。

終値は5%安の1461円。売買代金はこのところ増加傾向が続き、この日は前日に比べて2.6倍の規模(64億円)に膨らんだ。親会社の日立製作所が上場子会社整理の意向を示しており、再編への思惑も売買増加につながっている。

同社は27日、2021年3月期の連結最終損益が460億円の赤字(前期は376億円の赤字)になりそうだと発表した。従来予想を340億円引き下げ過去最大の赤字になる。赤字額は市場予想平均(QUICKコンセンサス)である103億円を大幅に超える。金型に使う特殊鋼などの自動車関連部材や航空機エンジン部品などの販売が想定以上に落ち込む。

約3200人の従業員削減や生産拠点の統廃合などを含むコスト構造改革も発表した。資本コストを上回る投下資本利益率8%を目指す。野村証券の松本裕司氏は「経営層の課題認識は的確で収益改善の進展に期待が持てる」と指摘していた。一方で「好環境がそろわないと実現は難しそう」(SMBC日興証券の山口敦氏)との見方もあった。

日立金属、3200人削減へ 今期純損益460億円の赤字に下方修正

日立金属5486.Tは27日、コスト構造改革の一環として、2021年度末までにグループ全体の約1割に相当する3200人の人員を削減すると発表した。自然減に加え、早期退職の募集などを行う。

2019年度末に3万5400人だった人員は、21年度末に3万2200人となる。

同社がこの日発表した20年9月中間決算は純損益が332億円の赤字となった。特殊鋼製品部門で68億円、磁性材料・パワーエレクトロニクス部門で156億円、電線材料部門で20億円の減損損失を計上した。

21年3月期の業績予想も下方修正した。純損益は460億円の赤字見通し(従来は120億円の赤字予想)とした。コロナウイルス感染症の影響で環境が変化し、各事業の収益性が低下したという。

日立が日立建機を売却、それでも保有株の「半分」を温存する2つの理由

グループ再編の総仕上げ

残る上場子会社、日立金属も売りに

日立建機の売却は、リーマンショック後の2008年度、7873億円の巨額赤字に沈んだ日立製作所が行ってきた構造改革の総仕上げといえる。

デジタル化によるソリューション事業に経営資源を集中する日立は、景気や市況の影響を受けやすい製造業系の非中核事業を次々と売却してきた。

とりわけ09年度に22社あった上場子会社は本業とのシナジーが少ない事業が多く、しかも、その少数株主との利益相反が懸念されるため、ガバナンスの観点からも削減が求められていた。

20年度は、日立による事業の取捨選択の最終盤の年になる。4月にスマートフォン部材を手掛ける日立化成の全保有株式を昭和電工に売却。一方、医療分野に強みがある日立ハイテクノロジーズは逆に完全子会社化するなど着々と親子上場を解消してきた。

残る上場子会社は、日立建機と日立金属の2社である。

本業とのシナジーが少ない日立金属は売却の方向性が見えていた。一方の日立建機は、競合する中国メーカーの追い上げで収益性が落ちているものの、建設機械のメンテナンスや作業現場の効率化などのサービスで日立の技術が生かせるため、売却か完全子会社化かを決める判断が注目されていた。

日立、日立建機を売却へ 産業革新投資機構が出資検討

日立製作所が上場子会社である日立建機の株式の一部を売却する検討に入ったことが23日分かった。産業革新投資機構(JIC)などが出資を検討している。日立は成長の軸に掲げるIT(情報技術)とのシナジーの薄い上場子会社の整理を進めてきた。日立は日立金属についても売却の検討を進めており、実現すれば日立が約10年にわたって取り組んできた構造改革の仕上げとなる。

日立金属売却検討、デジタル事業シフト加速

日立金属売却の検討を本格化 デジタル事業へのシフトを加速

日立製作所が売上高1兆円規模の主要グループ企業、日立金属の売却に向けた検討を本格化している。金融の専門家から助言を受ける態勢を整える。日立金属で発覚した品質不正の調査報告を12月に控え、実態を解明して再発防止策を打ち出した上で、速やかに売却手続きを進める方針だ。 日立製作所は価格競争や市況に左右されやすいものづくりから、情報技術(IT)を駆使した企業向けのデジタル事業へのシフトを加速している。同時にグループ再編にも取り組み、2006年時点で22社あった上場子会社は日立金属と日立建機の2社のみとなった。

日立金属、検査不正の調査中に売却手続き入り 疑問視も

日立製作所が子会社で金属大手の日立金属を売却するための手続きに入ったことがわかった。日立金属では4月に大規模な検査不正が発覚し、いまも特別調査委員会が調査を進めている。検査不正の調査と売却準備を同じタイミングで進めている格好で、専門家からは疑問視する声もあがっている。

関係者によると、日立製作所は、日立金属の売却先の候補として、企業や投資ファンドなどと論点整理などの準備に着手しているという。日立金属の時価総額は約7千億円。保有する同社の株式53%分をすべて手放す方向とみられる。

日立製作所は昨年5月に発表した2021年度までの中期経営計画でIT事業を新たな柱に据え、事業再編を進めている。日立金属はIT事業との親和性が低いとされ、近く売却されるという観測がでていた。

日立、日立金属の売却手続きを早ければ来月にも開始=関係筋

日立製作所<6501.T>が、来月にも上場子会社の日立金属<5486.T>を売却する手続きに入ることが分かった。事情を知る関係者3人が明らかにした。日立はグループ事業の再編を加速。子会社を相次ぎ売却している。

日立は売却先を選定し、保有する日立金属株約53%をすべて売る。他の日立金属株主も保有株を手放し、最終的に同社は上場廃止となる可能性がある。日立金属の時価総額は、29日終値で約7000億円。

日立は金融アドバイザーにゴールドマン・サックスを、日立金属はバンク・オブ・アメリカを起用した。

日立、日立金属ともロイターの取材にコメントを控えた。金融アドバイザーの2社もコメントしなかった。

日立は、日立化成、日立国際電気、日立工機、クラリオンなど子会社を次々と売却している。

安来で初コロナ感染 20代男性 鳥取県内にも滞在

島根県は25日、安来市在住で日立金属安来工場(同市)に勤務する20代男性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同市での感染確認は初めて。症状は軽症で、県が詳しい行動歴や濃厚接触者の健康調査を行っている。県内の感染者は140人となった。

新型コロナ安来市で初陽性 20代男性で日立金属安来工場に勤務

新型コロナの新たな感染が安来市で初めて1人確認された。感染が確認されたのは安来市に住む20代の男性で、日立金属安来工場に勤務している。 県によると、男性は今月22日に倦怠感をおぼえ、おとといからは37度の発熱、咳、嗅覚異常の症状がでたためきのう保健所に相談しPCR検査を受けたところ陽性が確認された。 男性の行動歴は。 今月12日に高速バスを使って米子市から大阪経由で東京に移動。東京・神奈川に滞在した後、18日の羽田‐出雲便で島根に戻った。翌19日と20日はそれぞれ日帰りで鳥取県内を訪れていた。この行動は全てプライベート。 日立金属安来工場では男性が勤務するエリアをきょう消毒したうえで平常業務を続けている。 また男性は事務系の職種の為、日常的に不特定多数との接触はない。 県は男性の勤務先の関係者へのPCR検査を行うほか、男性が利用した18日の羽田‐出雲便の搭乗者に対しても検査を呼び掛けることにしている。 これで島根県内での感染者は140人となった。

「7,873億円の赤字」ショックから10年、日立CHROに聞くV字回復につなげた組織構造改革

日本を代表する製造業の一角である日立製作所の内部が騒がしくなっている。7,873億円の赤字を計上してから10年余り。グローバルリーダーという大目標を掲げ、企業統合、事業の買収、売却、撤退など数え切れないほどの組織改革を実行してきた。ものづくり、工場の制御機器、ITという3つの強みを生かした鉄道事業は海外売上高比率が82%に上るグローバル事業の成功例となった。日本企業の活躍は喜ばしいことだが、日立社内で働く人々にとって、この動きは決して楽ではなさそうだ。日立の改革をリードする日立製作所代表執行役 執行役専務コーポレートコミュニケーション・オーディット責任者兼 CHROの中畑英信氏に、同社が取り組んできた組織改革への取り組みについて話を聞いた。

事業構造改革で10年連続黒字に

7,873億円の赤字を計上──日立製作所が発表した2008年度の決算に、当時日本経済全体が動揺した。リーマンショックの影響を受け、日本の製造業の終焉を示唆しているといった論調で語られていたことも、まだ記憶に新しい。それから10年あまりが過ぎ、振り返ってみると、日立の業績はいわゆるV字回復を果たしている。2010年度に2,388億円の純利益を計上して以降、2017年度の3,629億円の過去最高益を含めて、10年連続で黒字を確保した。

業績回復はもちろん偶然ではなく、薄型テレビからの撤退、ハイブリッド車への対応など自動車機器事業の再建、ハードディスクドライブ事業の再建後の売却など、事業ポートフォリオの組み替えを含めたかなり激しい事業構造改革の成果だ。

日立のこの10年に焦点を当て、事業構造改革を組織の面から実行した当事者、日立製作所代表執行役 執行役専務コーポレートコミュニケーション・オーディット責任者兼 CHROの中畑英信氏に、同社の事業構造改革と、それを支えた情報システムを活用する組織について話を聞いた。

グローバルリーダーという大目標

「業績改善の注力分野を選定し、撤退、再建、再建後売却などを断行した」とこの10年を振り返る中畑氏。前述した取り組みのほかにも、2010年に日立情報システムズなど上場5社を完全子会社化、2013年に日立金属と日立電線の合併、2014年に三菱日立パワーシステムズ設立、2016年日立物流株式譲渡、2019年に英国原子力発電事業の凍結発表、ブレーキ事業のCBI社買収、そして2020年に入り、5月に日立ハイテクの完全子会社化、7月に日立ABBパワーグリッド社発足など、ほんの一部だけでも、これだけの統廃合を実施している。

こうした取り組みを実施するにあたっては、方向性を決める戦略が必要となる。それが「社会イノベーション事業のグローバルリーダーになる」だという。前提となる経営環境の要因として、世界において水不足など社会課題が深刻化しており、その解決に大きな需要がある点、デジタル化、中国やインド、東南アジアが経済的に急成長していることという3つを挙げる。

もともと、日立はこうした環境を勝ち抜くにあたり、かなり明確な自信を持っていたようだ。中畑氏はその根拠として、ものづくりを110年、工場の制御機器(OT)を110年も手掛けてきた歴史に加え、情報技術(IT)事業を60年にわたって続けてきた実績を挙げる。

「GE、シーメンスなど世界のどの企業も、この条件は満たしていない。世界を見ても、ほかに類を見ない企業だ」と中畑氏は強調する。いま、それを裏付ける事例となっているのが、英国での鉄道事業である。

27年半稼ぎ続ける鉄道事業

中畑氏の話から、日立の強みを一文で表現すると、「グローバルで起きている社会課題を、ITを絡めた総合力で解決できるのは日立だけ」ということになる。確かに、英国での鉄道事業はそれを体現しているように見える。日立は、顧客となっている英国の鉄道運行会社に対して、866車両とIoTを活用した運航サービスを提供する。その契約期間は27年半という長期だ。

英国において、鉄道の老朽化、遅延や事故の発生が問題になり、鉄道の信頼性や安全性を向上させるという社会課題が発生していた。これを解決するべく、IoTを活用し、遠隔による状態監視、異常なセンシングデータの分析による故障モード解析とそれに基づく高度なメンテナンスサービスを提供する。

また、部品交換サイクルを延長することで、鉄道運行に必要な部品の在庫やサプライチェーンを最適化していく。かつては、車両や運行システムを単体で販売する、1回限りのビジネスだった。これを、27年半の車両リース、保守サービスという契約に切り替えた。

「27年半という長期契約を結ぶには、初期投資の負担はかかる。だが、その後の利益率は非常に高い」(中畑氏)

30年近くにわたる安定的な収益源を確保するだけでなく、現地では随時新たな需要が発生することが考えられ、それを取り込むこともできる。

日立の鉄道事業は既に、完全にグローバル仕様だ。鉄道ビジネスユニットのCEOは外国人であるアンドリュー・バー常務が務め、海外売上高比率は2011年の28%に対して2018年は82%に上昇。海外の従業員比率も2011年の7%から、2018年は75%になった。

「国と法人を越えて1つの事業オペレーションとして機能している実例」だとする鉄道事業は、現在の日立の戦略を体現する。同じ目標に向け、国籍、性別、働く場所、時間を越えてワンチームでオペレーションするという同社組織のロールモデルとなっている。

人材改革に取り組む

ただし、日立全体が鉄道事業のような成功を達成できているわけではない。組織の在り方はもちろん、人材の持つスキル、マインドセットともに、まだ旧態依然の領域も存在するのが実情だという。人事を含めた組織改革を実行する中畑氏は、グローバルを視野にこのあたりの改革を陣頭指揮する立場にある。現在の人材管理の原点は、2011年に当時の社長で、現在の取締役会長兼執行役である中西宏明氏が、日立グループの全人財部門長へのメッセージで「グローバルメジャープレーヤーに転換する」と話したことにさかのぼるという。さらに「2015年までにグローバルベースで総合的に統一された人財プラットフォームを展開し実行する」と中西氏は話している。

実際に、2011年以前はグループ950社ごと、各国ごとに個別最適の形式で人事施策を実施していた。そこから、「グループ・グローバル共通人財マネジメント基盤」を構築するに至る。年金、経費精算など各国ごとに事情が異なる分野以外は共通化していった。

グループ・グローバル共通人財マネジメント基盤の構築では具体的に、2012年度に、25万人の人材情報をデータベース化する「グローバル人財データベース」を整備、2013年度は全世界のマネージャー以上5万ポジションを格付けする「日立グローバルグレード」、2014年度は「グローバルパフォーマンスマネジメント」によってマネージャー以上の処遇を改訂し、年功的部分を排除して「ジョブ型」を推進した。

2015年以降は、30万人を対象にラーニングシステムを導入する「Hitachi University」を整備、2020年には人材マネジメントの統合基盤として「Workday」を日本に導入。人材が自らキャリアを開発し、パフォーマンスを可視化する仕組みとして、2021年度には30万人が利用する基盤にする予定だ。

ジョブ型への挑戦

グローバルを意識した組織、人材を育てるために、人財マネジメント基盤の整備に加え、リーダーの育成、ダイバシティの推進、マインドセットの変革などいくつのか視点から施策を打っているが、特に注力しているのが、現在話題になっているジョブ型への移行である。仕事に人をアサインするという方法である。職務を限定せずに人に仕事を割り立てる「メンバーシップ型」は、新卒一括採用を前提とするいわゆる日本型雇用システムの流れであるが、それはもう機能しないという判断だ。

「男性中心、安定、安心、社内バランスが重視されるなど同質的な性質があり、これまでは機能していた。だが、それでは外から来た人は馴染めず、多様な考え方を受容する文化も育たない。国内従業員16万人の人財マネジメントに見直しが必要。海外では既に大部分がジョブ型になっている」と中畑氏。

拡大する海外市場を意識して社会イノベーションを実施する日立の経営課題、少子高齢化など日本が抱える社会課題、人工知能などによる事業環境の変化、人材に多様性が増しているという意味での社員個人の変化などを鑑みると、仕事と人材がマッチしない時代に差し掛かってきているという。

ジョブ型への意識を裏付けている取り組みが、2020年7月1日に完了したABB社パワーグリッド事業の獲得だとする。エネルギーソリューション事業の強化に向けグローバル顧客基盤獲得とエネルギープラットフォームを構築する。狙いは日立全体のグローバル経営基盤の強化だ。

東原敏昭社長は「ABB社の買収は黒船を自ら呼び込んで外部視点から変革を起こす」意図があるとし、中畑氏は「ABBパワーグリッド事業の確実な実行がジョブ型転換の鍵になる」と話している。

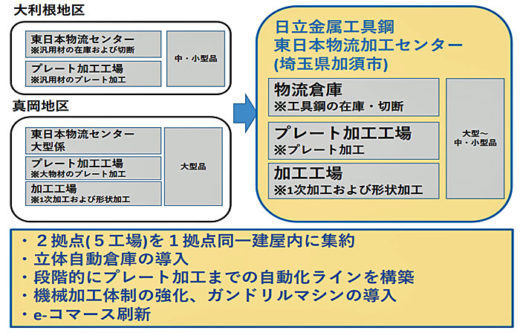

日立金属/東日本地区の物流倉庫・加工工場を集約移転

日立金属は9月9日、金型用工具鋼の販売会社「日立金属工具鋼」の東日本地区の物流倉庫と加工工場を約30億円投資して埼玉県加須市に集約移転し、サービス体制を強化すると発表した。

集約移転した同物流センターは金型用工具鋼を取り扱う国内最大級の規模を有しており、顧客への納入リードタイムをおよそ20%短縮することで生産性向上のニーズに応える。

具体的には、立体自動倉庫の導入をはじめプレート加工までの自動一貫ラインを段階的に構築し、さらには、eコマースシステムを刷新して顧客の使い勝手を向上させることで、引き合いから納入までのリードタイムを約20%短縮する計画だ。プラスチック金型やホットスタンプ型の分野で増加している穴加工ニーズに対応するため、ガンドリルマシンなどの加工機器も導入し、顧客への納入体制の強化およびサービス向上を図る。

集約移転により、金型用工具鋼を取り扱う流通センターとしては国内最大規模のものとなり、東日本地区での供給体制をより強化・拡充し、需要へのタイムリーな対応を実現していくとしている。

■概要

集約拠点:東日本物流加工センター

(埼玉県加須市)

導入設備:新建屋、自動化設備、プレート自動加工ライン、ガンドリルマシン、新eコマースシステム

投資金額:約30億円

稼働時期:2020年10月

日立金属、三重苦と「本家」支配で士気低下

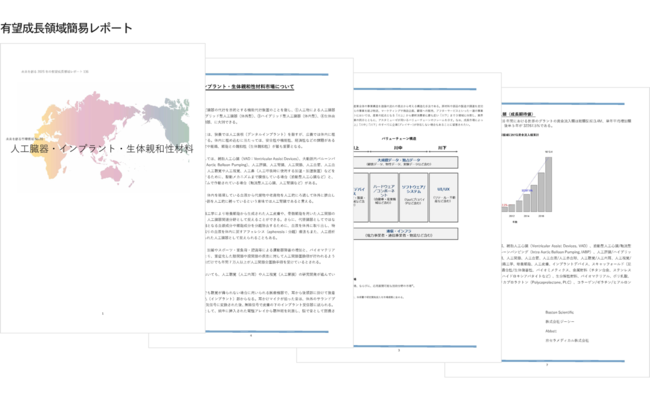

日立金属株式会社が、イノベーション活動を加速させるSaaS「InnovationCapital Pathfinder(ICP)」を導入

・導入の背景や課題について

日立金属は金属に関する知見をいかした新規事業の創出に取り組んでいます。そのためには、日立金属が関係しうる特許等の技術情報を十分に把握することが必要です。ところが、特許だけを見てもその数は膨大で広範囲なため、従来の検索手法では、専門担当者のサポートも必要であり、開発担当者にも多大な工数が必要となっていました。そこで、特許情報をタイムリーに俯瞰的に分析でき、使いやすいツールの導入が不可欠となっておりました。

・日立金属における「ICP」の活用について

アスタミューゼが提供している「InnovationCapital Pathfinder(ICP)」のイノベーションサーチ機能を活用すると、自分達では気付かなかった特許情報等を生かした新たな用途展開の可能性を網羅的に知る事ができます。今後も「InnovationCapital Pathfinder(ICP)」を活用し、多くの新事業を創出に役立てていこうと考えております。

<日立金属株式会社について>

日立金属グループは、材料開発・材料技術をベースとした多角的事業構造を有する高機能材料メーカーです。最終製品における省エネルギー・環境性能向上が求められる中、基盤となる「素材」が担う役割は大きく、立脚する産業分野は多岐にわたります。自動車や産業インフラ、エレクトロニクス関連に加え、航空機・エネルギーや医療機器関連分野への事業展開も進めています。幅広い社会のニーズに対応できるこの事業構造は、日立金属グループの成長の原動力であり、その舞台はグローバル市場へと拡がっています。

詳細はウェブサイトhttps://www.hitachi-metals.co.jp/をご覧ください。

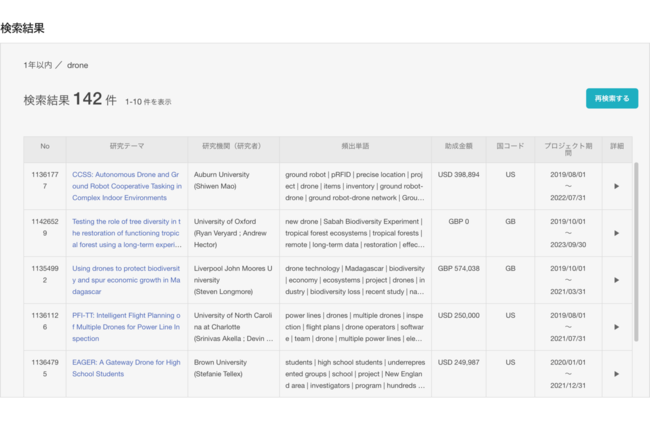

■「InnovationCapital Pathfinder(ICP)」について

(詳細はこちら:https://pathfinder.innovation-capital.biz/)

「InnovationCapital Pathfinder(ICP)」は、新規事業の探索(知の探索)と既存事業の深化(知の深化)をWeb上で実現できるSaaSとなります。主な機能としては下記4つとなりますが、お客様のイノベーション支援に向けて引き続き機能開発に注力して参ります。

1.イノベーションサーチ機能:

アスタミューゼが独自に定義している136の有望成長領域に紐づく特許の牽制関係(特許登録の拒絶理由通知における引用・被引用関係)を網羅的・機械的に把握でき、貴社技術の新たな用途展開先の検討が可能

2.アイデア管理機能:

イノベーションサーチで創出した事業案をInnovationCapital Pathfinder(ICP)上に登録・蓄積する事ができ、社内の新規事業案をメンバー間で共有し、またメンバーの異動になり途絶えがちな新規事業案を途絶える事なく蓄積する事が可能

3.有望成長領域簡易レポートダウンロード機能:

アスタミューゼが独自定義している136の有望成長領域レポートを各市場単位でダウンロードでき、用途展開先での市場を把握する事で新規事業案の深掘りが可能

4.研究課題(グラント)検索機能:

世界25か国35情報源から成る8,000大学・研究機関における500万件のグラントデータ(研究機関・研究者、研究テーマなど)を検索でき、新規事業における提携・投資先の検討、R&Dテーマ設定に向けた世界最先端の研究課題の探索・競合調査等が可能

「InnovationCapital Pathfinder(ICP)」についてのお問い合わせは下記までお願いします。

【お問い合わせ先】

アスタミューゼ株式会社 ICP事業開発本部 担当:池田(直)/河崎

E-Mail: icp-div@astamuse.co.jp

■アスタミューゼ株式会社について

世界80か国以上の新事業、新製品/サービス、新技術/研究、特許情報などを、独自に定義した176の”成長領域”とSDGsに対応した人類が解決すべき105の“社会課題”に分類・分析。約2億件の世界最大級のイノベーションキャピタルデータベースを構築、活用し、未来創造、社会課題解決のための新規事業提案やM&Aのコンサルティング、事業化支援、投資情報の提供、先端技術、専門人材のマッチングを行う。また、新規事業創出支援、ビジネス意思決定支援を「ICP(InnovationCapital Pathfinder)」、人材マッチングサービスを「SCOPE」などのSaaSとしてもご提供し、より多くのイノベーション創出を目指している。

【ホームページ】https://www.astamuse.co.jp/

日立「企業価値向上に様々な検討、決定事実はない」 日立金属売却報道で

日立、上場子会社の日立金属を売却へ-FA起用し入札準備

CKサンエツ<5757>、日立金属桶川工場の銅合金事業を取得

他社牽制力ランキング2019 トップ3は住友電工、日本製鉄、日立金属

集計の結果、2019年に最も引用された企業は住友電気工業、次いで日本製鉄、3位は日立金属となりました。

東洋製罐、東洋製罐グループホールディングス

1位 住友電気工業の最も引用された特許は「自動車用制御装置」に関する技術で、矢崎総業の計6件の審査過程で引用されています。このほかには「電気絶縁ケーブル」に関する技術などが引用された件数の多い特許として挙げられます。

2019年に住友電気工業の特許によって影響を受けた件数が最も多い企業は、矢崎総業(115件)、次いでデンソー(64件)、トヨタ自動車(52件)となっています。

2位 日本製鉄の最も引用された特許は「耐食性に優れたZn-Al-Mg-Si合金めっき鋼材およびその製造方法」に関する技術で、JFEスチールなどの計5件の審査過程において引用されています。このほかには「点検支援装置、点検支援システム、点検支援方法、及び点検支援プログラム」に関する技術や「成形部材の製造方法」に関する技術などが引用された件数の多い特許として挙げられます。

2019年に日本製鉄の特許によって影響を受けた件数が最も多い企業はJFEスチール(149件)、次いでPOSCO(65件)、神戸製鋼所(35件)となっています。

3位 日立金属の最も引用された特許は「金属微粒子の製造方法、金属微粒子を含む金属ペースト、並びに金属ペーストから形成される金属被膜」に関する技術で、バンドー化学の「接合用組成物及びそれを用いた金属接合体」関連特許など、計5件の審査過程において拒絶理由として引用されています。

2019年に日立金属の特許によって影響を受けた件数が最も多い企業は住友電気工業(39件)で、古河電気工業(29件)、三菱電機(23件)と続いています。

そのほか、4位のJFEスチールは「熱間プレス成形用めっき鋼板の製造方法」が、5位の古河電気工業は「半導体チップの製造方法およびそれに用いる薄膜研削用表面保護テープ」が、最も引用された特許として挙げられます。

【ランキングの集計対象について】

日本特許庁に特許出願され、2019年12月までに公開されたすべての特許のうち、2019年1月から12月末までの期間に拒絶理由(拒絶理由通知または拒絶査定)として引用された特許を抽出。

本ランキングでは、権利移転を反映した集計を行っています。2020年5月29日の時点で権利を保有している企業の名義でランキングしているため、出願時と企業名が異なる可能性があります。

業種は総務省の日本標準産業分類を参考に分類しています。

また弊社では、本ランキングの詳細データを下記の通り販売しています。

【鉄鋼・非鉄金属・金属製品業界 他社牽制力ランキング2019 ご提供データ】

納品物:以下のデータを収納したCD-ROM

1)ランキングトップ50社

鉄鋼・非鉄金属・金属製品業界の被引用件数上位50社のランキング

2)被引用件数上位100件のリスト

鉄鋼・非鉄金属・金属製品業界の被引用件数上位100件及び引用先の特許との対応を掲載

価格:50,000円(税抜)

【本件に関するお問い合せ先】

株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ

Tel:03-5802-6580

Fax:03-5802-8271

ホームページURL https://www.patentresult.co.jp/

サンエツ金属、日立アロイの黄銅棒事業譲受。黄銅線製造の一部設備も

日立金属、再編の思惑で株高 キーマンは「財務のプロ」

日立金属、人を介さない検査システム運用 来月以降の新体制で

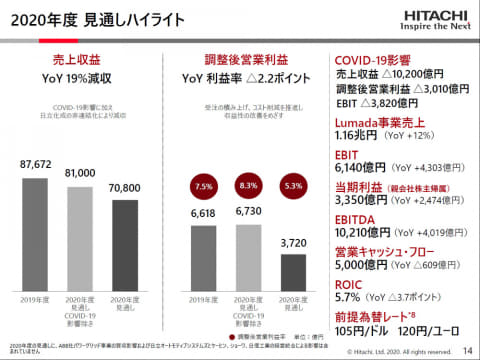

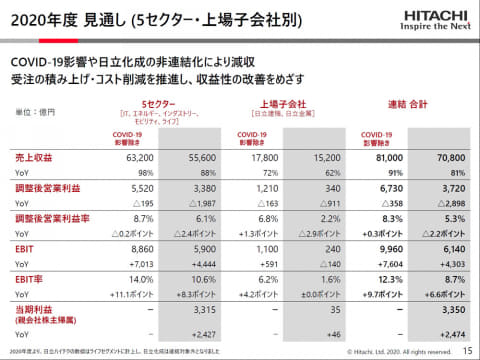

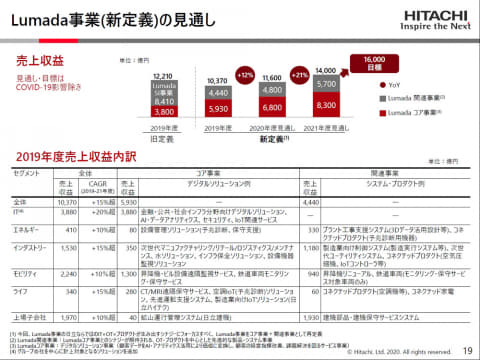

日立、2021年度にLumada事業全体で1兆6000億円規模を目指す

社会イノベーション事業による共創とデジタル技術の活用による課題解決に取り組む

2020年度の経営方針

2019年度連結業績は減収減益

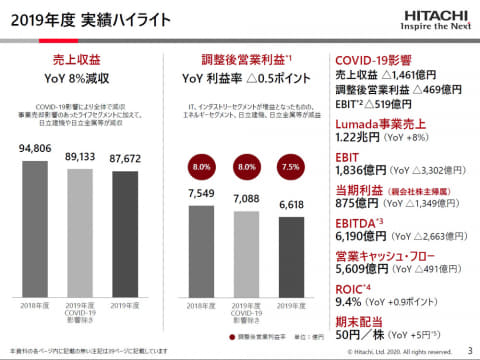

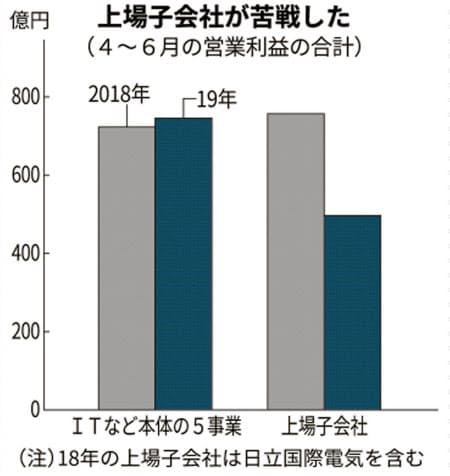

上場子会社では、日立建機の売上収益は17%減の7700億円、調整後営業利益は48%減の390億円。日立金属の売上収益は15%減の7500億円、調整後営業利益は193億円悪化し、マイナス50億円の赤字とした。

日立金属 前3月期、調整後営業益72%減

日立金属 “必要な検査せず出荷” など不正で社長ら5人が退任

日立金属、一時8%安 検査不正を嫌気

日立金属、特殊鋼や磁性材料で検査不正 約170社に出荷

鉄鋼・金属業界の給与の満足度が高い会社ランキング、3位日立金属、2位JFEスチール、1位は?

血管を「ゆるめる」と病気にならない

鉄鋼・金属業界の“給与の満足度が高い企業“ランキング

同業者の給与事情が気になるビジネスパーソンは多いはず。今回紹介するのは、キャリコネが発表した「鉄鋼・金属業界の給与の満足度が高い企業ランキング」。

まずは同ランキングのトップ5を見てみよう。

※グラフありの元記事は下記同タイトルをクリックすることで見ることができます

今回1位に選ばれたのは、2012年に新日本製鐵と住友金属工業が統合して誕生した日本最大手の鉄鋼メーカー「日本製鉄」。粗鋼生産量は年間4736万tで、国内トップ。世界でも第3位を誇る。

実際に働く人の口コミも紹介したい。

1位「日本製鉄」に関する口コミより

「メーカーの中では、トップクラスの報酬。順当に年次で上がっていく。仕事は忙しいが、サービス残業はなく、残業代もきちんと支払われる。合併企業だが、旧新日鉄と旧住金での差別や学閥もなく、フェアな査定が行われている」(企画営業/30代前半男性/年収850万円/2017年度)

同社は多様な人材が活躍できる職場環境を目指し、子育て中の社員の就労支援にも注力している。たとえば、製鉄所の高炉は24時間365日フル稼働のため、社員が交替で常に働いている状態にある。そこで、24時間対応の保育所を設置するなど、子育て中の社員も働き続けやすい環境を整えている。

夏季期間中には年休取得奨励や、フレックスタイム制度を活用した「朝方勤務」を推奨しているほか、2019年4月からはテレワーク制度の試行もスタートさせている。

鉄鋼・金属業界の“給与の満足度が高い企業“ランキング

調査対象:『日経業界地図 2018年版』(日本経済新聞出版社)の「鉄鋼」「非鉄金属」に記載の企業のうち、対象期間中に「キャリコネ」に20件以上の評価が寄せられた企業

調査内容:企業別にキャリコネユーザーによる「給与の満足度」評価の平均値を算出(5点満点)

対象期間:2015年4月1日~2018年3月31日

回答者:キャリコネ会員のうち勤務先を評価対象企業に選択した会員

構成/ino

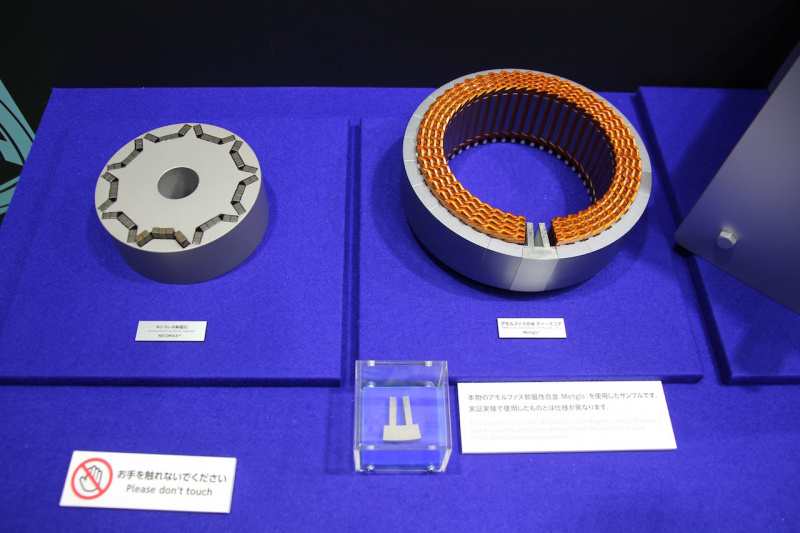

日立金属 Fe基アモルファス合金 磁区制御技術適用製品を開発

鉄鋼・金属業界の仕事にやりがいを感じる会社ランキング、3位日立金属、2位神戸製鋼所、1位は?

鉄鋼・金属業界の仕事にやりがいを感じる企業ランキング

粗鋼生産量は年間4736万tで、国内トップ。世界でも第3位を誇る「日本製鉄」が、キャリコネの『鉄鋼・金属業界の仕事にやりがいを感じる企業ランキング』で1位に輝いた。

※グラフありの元記事は下記同タイトルをクリックすることで見ることができます

日本製鉄は、2012年に新日本製鐵と住友金属工業が統合して誕生した日本最大手の鉄鋼メーカーだ。多様な人材が活躍できる職場環境を目指し、子育て中の社員の就労支援にも注力している。

たとえば、製鉄所の高炉は24時間365日フル稼働のため、社員が交替で常に働いている状態にある。そこで、24時間対応の保育所を設置するなど、子育て中の社員も働き続けやすい環境を整えている。

夏季期間中には年休取得奨励や、フレックスタイム制度を活用した「朝方勤務」を推奨しているほか、2019年4月からはテレワーク制度の試行もスタート。最後に日本製鉄で働く人のコメントを紹介したい。

「入社1年目から大きな仕事を任せてもらえる。風通しは非常によく、議論に上下関係はない。若手社員でもきちんと意見すれば採用されることが多い。川上メーカーなので、自分のやりくりでサプライチェーンが大きく左右される点も、非常にやりがいを感じる。約3年周期で異動が行われるため、飽きることもない。大企業らしく、いろんな仕事があり、自分にあった職種に出会える可能性が高いと思う」(企画営業/30代前半男性/年収850万円/2017年度)

「鉄鋼・金属業界の“仕事にやりがいを感じる企業“ランキング」

調査対象:『日経業界地図 2018年版』(日本経済新聞出版社)の「鉄鋼」「非鉄金属」に記載の企業のうち、対象期間中に「キャリコネ」に20件以上の評価が寄せられた企業

調査内容:企業別にキャリコネユーザーによる「仕事のやりがい」評価の平均値を算出(5点満点)

日立金、最終赤字389億円 4~12月 自動車用部材が不振

日立金属株、4年3カ月ぶり高値

「化成」手放す日立 選択と集中狙いさらなる「売却劇」も?

賭けに出た昭和電工の思惑

一見強力な「日立化成」というカードだが...

投資家はすでに他の子会社に注目

日立金属、最後の「御三家」に交錯する思惑

「日立化成」売却へ調整、日立グループ再編加速

日立金属、佐賀工場など閉鎖 21年3月末

日立金属が生産拠点を閉鎖、磁石需要減で

日立金属は29日、中核事業に位置付けるレアアース(希土類)を材料に使う磁石などの需要回復が見通せないため、この磁石を生産する複数拠点を閉鎖すると発表した。国内拠点が対象とみられる。産業用機械の需要減の長期化が見込まれており、コスト圧縮を図る。

日立金属、今期最終赤字へ 営業益7割減

日立金属 470億円の最終赤字へ 中国経済減速など影響

モーター用高機能部材などで軽量化、高効率化でEV時代に貢献する日立金属【東京モーターショー2019】

■世界の消費電力の40%を占めるモーターを高効率化

日立金属などが2次Rへ バスケット全日本選手権

日立金属製の超耐性合金 加工技術を開発 高洋電機 事業領域拡大へ

日立製作所、重電企業から巨大IT企業へ変貌…“ルマーダ最重視”経営で容赦なきグループ解体

日立金属、手荷物検査を高速化 CT部材転用

日立金属は医療用コンピューター断層撮影装置(CT)に使う部材を、空港など手荷物の検査機器向けに改良し、今年度中に商用化する。爆発物などを精度良く見つける3次元(3D)機器向けで、素早い検査が可能になる。2020年の東京五輪を控え空港内の混雑緩和と安全確保が課題になっており、国内外の装置メーカーに売り込む。

日立、残された「上場4兄弟」はどこに向かうのか

売却か残留か、4つの子会社に「踏み絵」を迫る

ここ数年でグループ企業を次々と売却

にほんブログ村

日立金属 セグメントボールバルブ、開閉速度可変型を発売

日立、遠い「利益率10%」 上場子会社の再編迫る声

日立が通期予想据え置き、自信の裏に「ルマーダ」

日立の2019年4~6月期は純利益が過去最高、IT事業が好調

日立金が4日続落、第1四半期最終利益81%減 グループ再編思惑で下げ幅が限定的

日立金属<5486>が4日続落。同社は高級金属製品や磁性材料等で世界高シェアを誇る。16年3月期から営業減益が続いているおり、足もとでは特殊鋼のほか、エレクトロニクス・半導体関連市場の減退や各種製造装置・工作機械の需要不振など外部環境も厳しい。前週末26日取引終了後、20年3月期第1四半期(4~6月)の決算を発表。売上高が前年同期比9.9%減の2339億5300万円、最終利益が同81.0%減の32億4200万円だった。同社の通期計画に対する最終利益の進捗率は11.3%に留まっていることがネガティブ。ただ、日立グループの再編が行われているなか、同社には売却・再編の可能性もあることから強弱感が対立し、株価の下げ幅が限定的。

日立金属、純利益8割減 4~6月期 自動車・半導体向け振るわず

中国の対米切り札、レアアース輸出制限は日本企業に恩恵も-日立金属

米中貿易交渉が難航する中、中国が電気自動車(EV)用モーター向けの高性能磁石などに使われるレアアース(希土類)の輸出を制限した場合、日本の磁石メーカーにとって恩恵となる可能性もある。

国内磁石大手、日立金属機能部材企画部の井内利幸主管部員は8日のインタビューで、中国が全面的な輸出制限に踏み切ったとしても同国にとって十分な効果が得られるのかは懐疑的と指摘。「最終的に困るのは中国ではないか」とし、レアアースの使用量削減など資源リスクに備えている日本のメーカーが有利になる可能性があるとの見解を示した。

日立金属は中国以外での調達が難しく価格も高い重希土類を一切使わない磁石を開発しており、次世代車用モーターでの採用を見込んでいる。レアアースは17種類の元素の総称で、ハイテク製品や軍事装備品に幅広く使用されている。

EV化で追い風に

磁石はレアアースの最大市場

出所:中国国際金融

注:レアアースの用途別需要;その他はガラス添加剤、蛍光体を含む

磁石はレアアース消費全体の4分の1を占める最大市場で、今後EVの基幹部品であるモーター向けなど自動車用途の磁石需要が急拡大することで、日本と中国の磁石メーカー間の競争も激しさを増すことが予測されている。

日立金属の希土類磁石「NEOMAX」

Source: Hitachi Metals

2010年、日中間の領土問題を巡り中国政府がとった事実上の禁輸措置に世界の産業が混乱に陥った「レアアース・ショック」以降、日本企業は資源供給の途絶リスクに備えてきた。日立金属はオーストラリアの資源会社ライナスから供給を受けるなど中国以外の地域からの調達を増やした一方、自動車メーカーもレアアースの使用量削減に取り組むなど対策をとってきた。

最強の磁石と呼ばれるネオジム磁石の原料調達で鍵となるのがジスプロシウムなどの重希土類だ。耐熱性を高めるために添加されるジスプロシウムは特に中国に偏在しており代替が難しい。日立金属では重希土類を使わないか、使用量をごく微量に抑えるなどして特性を出す方法の開発に加え、磁石の製造工程で発生したくずから重希土類を取り出すなど、リサイクル事業も強化する。

中国の国家発展改革委員会は6月、レアアースの輸出規制案を精査していることを明らかにした。一方、米商務省も即座にレアアースの供給が絶たれないよう「前例のない措置を取る」と表明。中国政府は輸出制限措置の詳細を明らかにはしていないが、米国だけでなく日本も含めた全世界的な制限となる可能性も否定できない。中国はレアアースの世界生産の7割を占める。

取材に同席した日立金属の諏訪部繁和執行役員は、これまでに対策を講じていることで、中国の輸出制限が同社の原料調達上のリスクとなる可能性は10年前に比べて低下していると指摘。「数カ月止まったくらいでは全く問題ではない」と述べた。それでも供給不安が完全に拭えているわけではなく、「長期的に中国から全く出てこないことになれば、いろいろな影響が世界的に出る」との見解を示した。

金属ガラス市場トップインダストリープレーヤーUAML、AT&M、液体金属技術、日立金属アメリカ、Exmet AB

•UAML

•AT&M

•液体金属テクノロジー

•日立金属アメリカ

•Exmet AB

日立社長が上場子会社の再編に言及 「21年度までに結論を出す」

ダイカスト市場業界の概要,販売,収益,アプリケーションと2018-2023への分析

ホワイト度が高い企業1位は三菱マテリアル「独身寮は月1万円以下、営業職にも毎月食券配布」

日立、IoTでタイの産業高度化を支援

日立製作所は、タイ東部チョンブリ県に開設したモノのインターネット(IoT)の独自基盤「ルマーダ」に特化した施設「ルマーダセンター」を拠点にタイ政府が掲げる産業高度化政策「タイランド4.0」の推進を支援していく方針だ。

海外投資家からの要求も…日立、ソニーなど、進む事業再編で起こる株価の変動に注目=武田甲州

関連上場企業としては以下の通り。

日立化成<4217>

日立金属<5486>

日立建機<6305>

日立ハイテクノロジーズ<8036>

日立キャピタル<8586>

日立物流<9086>

日立金属 佐藤社長

かつては人や高度な設備、研究機能を集めた拠点が「マザー工場」だったが、概念が変わってきている。マザー工場の機能をデジタル化し、活用できる時代になっていく

世界のネオジム – 鉄 – ホウ素永久磁石市場2019-25 日立金属, ゾンケサンファン, 天河マグネット

2019年世界のネオジム – 鉄 – ホウ素永久磁石市場の現状、洞察、分析、および2025年までの予測

グローバルというタイトルの新しく公開されたレポート ネオジム – 鉄 – ホウ素永久磁石市場 2019-2025は、特徴的なセグメントを分析するために一次および二次の研究手法を提供することを検討しています。さまざまな評価と最近の傾向がネオジム – 鉄 – ホウ素の永久磁石市場の主な成長要因です。ネオジム – 鉄 – ホウ素の永久磁石市場レポートはビジネスに大きな影響を与えるさまざまな要素を示しています。このレポートでは、ネオジム – 鉄 – ホウ素の永久磁石の応用と、さまざまな分野における地域別の見通しも示しています。ネオジム – 鉄 – ホウ素永久磁石レポートは2019年から2025年までに提供された見積もりを網羅しています。

世界のマグネシウムクロムフェライト市場-2019 TDK, DMEGC, 日立金属, JPMF, TDG

他社牽制力ランキング2018 トップ3は住友電気工業、日本製鉄、日立金属

この集計により、直近の技術開発において競合他社が権利化する上で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業が明らかになります。

集計の結果、2018年に最も引用された企業は、住友電気工業、次いで日本製鉄、日立金属となりました。

1位住友電気工業の最も引用された特許は、「耐熱繊維強化複合材料およびその製造方法」に関する特許(特願1992-091127)や「コイルユニット及び非接触給電システム」に関する特許(特許第5293851号;年金未納による失効のため特許権なし)で、後発の特許6件の審査過程で拒絶理由として引用されています。このほかには「コネクタ用めっき端子および端子対」に関する特許(特願2014-532929)や、「バリア情報提供システム及び方法とこれに用いる低速車両」に関する特許(特願2008-182883)などが引用件数の多い特許として挙げられます。

2018年に、住友電気工業の特許によって影響を受けた件数が最も多い企業は矢崎総業(108件)、次いでデンソー(72件)、古河電気工業(62件)と続いています。

2位日本製鉄の最も引用された特許は、「微粉炭排出量制御装置」に関する特許(特許第3083593号;年金未納による失効のため特許権なし)で、IHI運搬機械の特許5件の審査過程で拒絶理由として引用されています。このほかには「腐食等により断面性能が低下した護岸構造を、限られた空間内で補修・修復できる構造とその修復工法」に関する特許(特許第4542290号)や「アレスト性に優れた高強度厚鋼板」に関する特許(特許第5445720号)など全9件で、後発の特許4件の審査過程で拒絶理由として引用されています。

2018年に、日本製鉄の特許によって影響を受けた件数が最も多い企業はJFEスチール(144件)、次いで神戸製鋼所(53件)、POSCO(韓)(38件)となっています。

3位日立金属の最も引用された特許は、「磁性部品、およびアモルファス薄帯」に関する特許(特許第5455041号)で、後発の特許5件の審査過程で拒絶理由として引用されています。このほかには「コイル部品並びにそれを用いた給電装置及び充電装置」に関する特許(特許第5839257号)や、「非接触充電装置用の磁気回路、給電装置、受電装置、及び非接触充電装置」に関する特許(特許第5477393号)など全5件で、後発の特許4件の審査過程で拒絶理由として引用されています。

2018年に、日立金属の特許によって影響を受けた件数が最も多い企業は住友電気工業(47件)、次いで三菱電機(20件)、TDKと村田製作所(共に17件)となっています。

本分析の詳細については、「鉄鋼・非鉄金属・金属製品業界 他社牽制力ランキング2018」にてご覧いただけます。

日立金属工具鋼・新中計 EV航空機 新分野強化に投資

休日の満足度が高い企業1位三菱マテリアル「残業は減らす、有休もどんどん取得しましょうという風潮」

企業口コミサイト「キャリコネ」は5月下旬、「鉄鋼・金属業界の休日の満足度が高い企業ランキング」を発表した。鉄鋼・金属業界に属する企業をピックアップし、キャリコネのユーザーによる「休日の満足度」評価の平均値が高い順にランキングにした。

1位は「三菱マテリアル」で、休日の満足度評価は3.63。2位以降、「昭和電工」(3.54)、「神戸製鋼所」(3.5)、「日立金属」(3.34)、「JFEスチール」(3.04)と続く。

■「忙しくないときには積極的に休みを取ってと言われます」

1位「三菱マテリアル」の残業・休日出勤に関しては、

「残業は減らしていこうという風潮が社内であるため、どんどん早く帰らせてもらえます。休みについても有休をどんどん取得しましょうという流れで、忙しくないときには積極的に休みを取ってと言われます」(研究開発/20代前半女性/年収550万円/2013年度)

という口コミが寄せられている。同社は三菱グループの総合素材メーカー。セメント、金属、加工、電子材料、環境・エネルギーの各事業において国内1位で、海外でも金属、電子材料事業において生産量・販売量等のトップを誇っている。

「企業の成長を支えるのは人材である」と考え、社員の能力開発のため、職位や専門性・目標等に合わせたきめ細やかな研修を実施。また、働きがいの向上を目指し、福利厚生プランも充実。

2017年度に導入された「時間単位有給休暇制度」のほか、ボランティア活動や家族の看護など、幅広い事由で取得可能なウェルネス休暇制度なども整備され、2017年度の有給休暇取得率は79.3%(全社平均)。

日立金など日立系銘柄が高い、グループ再編思惑で物色の矛先広がる

日立系銘柄が高い。日立金属<5486>は一時、前日に比べ4%超と上昇しているほか、日立化成<4217>や日立建機<6305>などもしっかり。日経ビジネス電子版は7日、「日立製作所<6501>が中核上場子会社の日立ハイテクノロジーズ<8036>を完全子会社化する方向で検討に入った」と報じた。この報道を受け、日立ハイテクはストップ高カイ気配と急騰しており、この連想人気から日立系銘柄に物色の矛先が広がる動きが出ている様子だ。「日立はグループの再編により選択と集中を進めてきた」(アナリスト)と評価されており、今後の展開への期待が膨らんでいる。

β-サイアロン市場2019-25 AGマテリアルズ、CeramTec、Syalons、品川

FutureMarketReportsによる β-Sialon Market 2019 のグローバル分析には、以下の専門的かつ完全な分析が含まれています。現在の業界の状況について2019年から2025年までの全体的なβ-サイアロン市場規模。調査報告書はまた、経費、事業計画、事業計画およびβ-サイアロンの分析装置分析の徹底的な評価を提示しています。それは現在の業界の状況、β-サイアロン市場の需要、マーケットプレーヤーが利用している事業戦略および将来の見通しに基づいての重要な要素をさまざまな角度から詳細に分析しています。著名なプレーヤーの概要と地理的な増強は、β-Sialonレポートに説明されています。

世界的なFeCrCo永久磁性材料市場2019-25 大同特殊鋼, 日立金属株式会社, 信越化学

《業績不振で社長を辞した平木明敏副会長の後任として、収益回復に全力を注ぐ》

日立金属、タイ工場のハーネス用ケーブル製造設備増強

日立金属は27日、タイ中部アユタヤ県にあるヒタチ・メタルズ・タイランドのEPB用ハーネスの生産能力を増強すると発表した。EPB用ハーネスの需要に対応するため、ベトナムの生産拠点にもハーネス用ケーブルの製造設備を導入する。

にほんブログ村

コメント

コメントを投稿